在企业的经营过程中,资金的需求是普遍存在的,而银行贷款则是企业获取资金的重要途径之一,当企业从银行获得贷款时,需要支付相应的利息,这些银行贷款利息能否在企业所得税税前扣除呢?这是一个涉及企业财务和税务的重要问题。

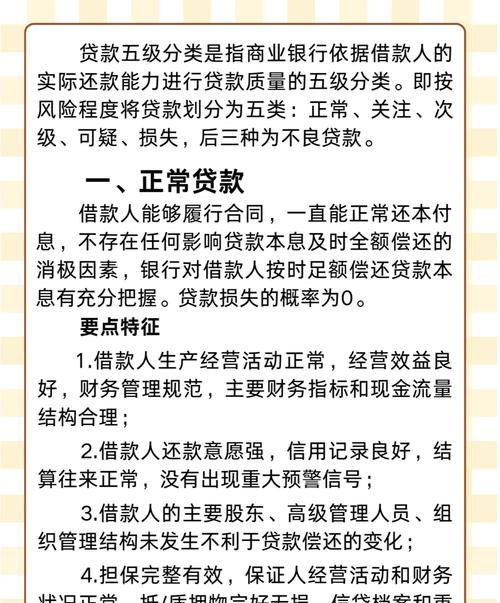

我们需要明确企业所得税税前扣除的基本原则,根据我国企业所得税法的规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除,这意味着,银行贷款利息要想在企业所得税税前扣除,必须同时满足“有关”和“合理”这两个条件。

从“有关”的角度来看,银行贷款利息与企业的生产经营活动密切相关,企业通过贷款获得资金,用于购买原材料、支付员工工资、购置固定资产等生产经营活动,从而产生收入,银行贷款利息是企业为了取得收入而发生的必要支出,符合“有关”的要求。

仅仅满足“有关”还不够,银行贷款利息还必须是“合理”的,所谓“合理”,是指企业在计算应纳税所得额时,按照财务会计制度规定计算的利息支出,应当符合生产经营活动常规,应当符合行业标准和市场价格水平,如果企业支付的银行贷款利息过高,超过了合理的范围,那么税务机关可能会认为这是不合理的支出,从而不予税前扣除。

在实际操作中,税务机关通常会根据以下几个方面来判断银行贷款利息是否合理:

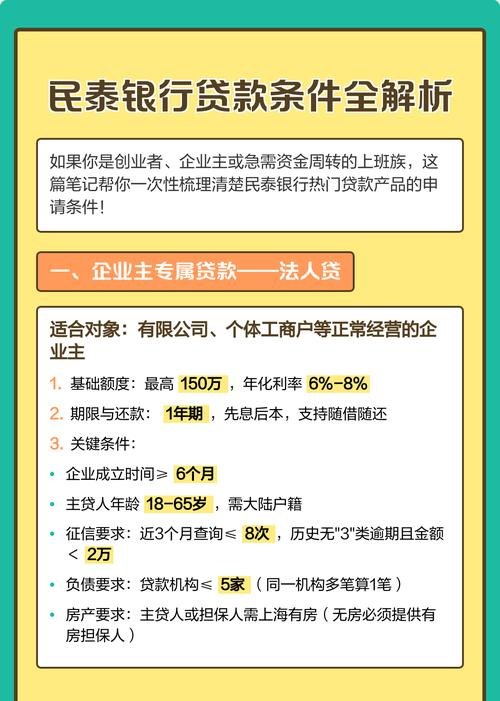

1、贷款利率:税务机关会参考市场上同类贷款的利率水平,以及企业的信用状况、贷款期限等因素,来判断企业支付的贷款利率是否合理,如果企业支付的贷款利率明显高于市场利率水平,税务机关可能会认为这是不合理的支出。

2、贷款用途:税务机关会审查企业贷款的用途是否符合生产经营活动的常规,如果企业将贷款用于非生产经营活动,如投资于股票、房地产等,那么税务机关可能会认为这是不合理的支出,从而不予税前扣除。

3、贷款期限:税务机关会审查企业贷款的期限是否合理,如果企业贷款期限过长,超过了生产经营活动的实际需要,那么税务机关可能会认为这是不合理的支出,从而不予税前扣除。

4、利息支付方式:税务机关会审查企业利息支付方式是否合理,如果企业采用了不合理的利息支付方式,如提前支付利息、支付高额的手续费等,那么税务机关可能会认为这是不合理的支出,从而不予税前扣除。

需要注意的是,企业在支付银行贷款利息时,应当取得合法有效的发票等凭证,以证明利息支出的真实性和合理性,如果企业无法提供合法有效的发票等凭证,那么税务机关可能会认为这是不合理的支出,从而不予税前扣除。

除了上述基本原则和判断标准外,我国企业所得税法还对一些特殊情况下的银行贷款利息税前扣除作出了规定,企业向金融机构借款的利息支出,准予在计算应纳税所得额时扣除;企业向非金融机构借款的利息支出,不超过按照金融机构同期同类贷款利率计算的数额的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。

我国企业所得税法还对一些特殊行业和企业的银行贷款利息税前扣除作出了规定,金融企业的贷款利息支出,准予在计算应纳税所得额时扣除;农业企业的贷款利息支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。

银行贷款利息能否在企业所得税税前扣除,取决于多个因素,包括利息支出的“有关”性和“合理性”、贷款利率、贷款用途、贷款期限、利息支付方式等,企业在支付银行贷款利息时,应当严格遵守我国企业所得税法的规定,确保利息支出的真实性和合理性,并取得合法有效的发票等凭证,以避免不必要的税务风险。